반응형

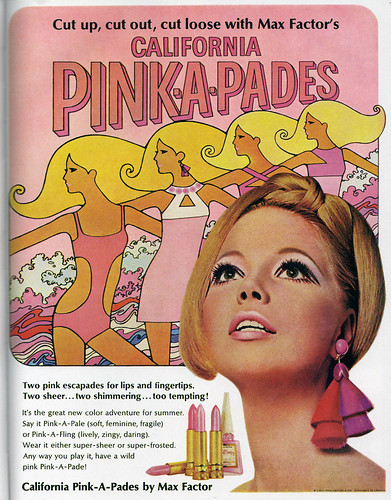

미국 화장품 브랜드 맥스팩터의 1960년대 잡지 지면 광고. by Pink Ponk |

대학 시절부터 여행을 시작했다고 하면, 사람들은 묻는다. "학생이 무슨 돈으로 그렇게 여행을 하셨어요?" 그 대답은 엉뚱하게도 '화장품'이라는, 여성의 필수불가결한 아이템과 깊은 관계가 있다. 화장품을 쇼핑하기 위해서? 수입 화장품을 좋아해서? 아니다. 난 화장품을 좋아하지 않는다. 내 화장대 위에는 초라할 정도로 몇 개 안되는 기초와 색조 몇 개만이 뒹굴고 있다. 그 와중에 내 돈 주고 산 건 손에 꼽을 정도다. 그런 내가 왜 화장품 때문에 여행을 하게 된 것일까? 정확히 말하자면, 화장품 덕분에 여행을 하게 된 것이다. 그 사연은 대학교 시절로 거슬러 올라간다.

대학교 3학년. 학생회와 흑인음악 동아리를 오가며 바쁘게 캠퍼스 라이프를 즐기던 2학년은 다시 돌아오지 않았다. 그간 펑크낸 학점을 메우기 위해 재미없는 수업을 들으며 건조하게 학교를 오가던 시절이었다. 그 때 유일한 즐거움은 매달 나오는 여성지를 읽는 재미였다. 2003~2004년 당시 20대 초반을 겨냥한 여성지는 그야말로 봇물을 이루고 있었다. 동시에 수많은 수입 화장품의 마케팅과 광고의 경쟁도 치열했다. 각 잡지에서는 애독자에게 혜택을 준다는 명목으로 뷰티 브랜드와 손잡고 각종 클래스와 런칭행사를 개최해 독자를 초대했다.1 물론 선발된 소수의 독자에게는 해당 브랜드의 제품이 푸짐하게 주어졌다. 처음엔 호기심에 응모해 한 두번 참가하던 것이 점점 횟수가 늘어났다. 글만 잘 쓰면, 원하는 행사에 거의 대부분 갈 수 있었다.

고등학교 졸업앨범을 찍기 전까지 얼굴에 로션 한 방울 바르지 않던 나였다. 대학 1학년 때 화장 한번 해본답시고 잡지 부록으로 받은 밀가루같은 파우더를 칠갑하고 게이샤 룩으로 변신, 남성 비율이 70%에 육박하는 학교 캠퍼스에서 온갖 야유를 한 몸에 받던 나였다. 그런 내게 화장품은 그야말로 생소하고도 신비한 미지의 세계였다. 하지만 정작 나를 사로잡은 것은 화장품이 아니라 뷰티 업계의 '마케팅' 방식이었다. 사실 대부분의 화장품 성분은 브랜드를 막론하고 커다란 차이가 없다. 어떤 병에 담아서 무슨 이름을 붙여 어떻게 파느냐에 따라 가격표가 달라지는 것이다. 2 제조업계 마케팅에서 화장품 업계를 따라갈 만한 모범 사례는 없다. 제품의 실질적인 효능과 관계없이 그저 이미지 메이킹 만으로도 커다란 수익을 낼 수 있는 전대미문의 공산품, 그것은 바로 화장품이다. 강의실에서 배우는 딱딱한 마케팅 이론보다, 수업 끝나고 뛰쳐나가 홍보 행사에 참여해서 얻는 현장 지식이 더 피부에 와닿았다.

뷰티 업계를 향한 궁금증은 더욱 커져만 갔다. 전문가들이 모여있는 온라인 커뮤니티에서 체계적인 제품과 성분 지식을 섭렵하면서, 화장품을 둘러싼 베일과 환상은 조금씩 걷혀갔다. 하지만 행사를 찾아다니는 횟수는 점점 늘어나, 마침내 백화점 1층에 있는 대부분의 브랜드 행사에는 최소 1번 이상 가본 셈이 됐다. 그것은 해당 브랜드의 신제품 및 기존 라인의 특징, 광고 내용 등을 깊게 알게 된다는 것을 의미한다. 자연히 내 화장대는 불과 몇 개월만에 값비싼 수입 화장품으로 넘쳐났다. 하지만 난 그것을 대부분 사용하지 않았다. 중고 장터에 헐값에 팔았는데 약간의 수완을 발휘한 덕에 단골까지 생길 정도였다. 덕분에 과외나 알바를 하지 않고도 용돈 조달은 물론, 그해 여름방학에 유럽 배낭여행의 든든한 밑천이 되었다. 이후에도 모 뷰티 브랜드가 선발한 탐방단에 뽑혀 일본에 가게 되는 등,3 그간의 뻘짓은 신기하게도 '여행'이라는 기회로 되돌아오게 되었다. 경력, 스펙 따위를 노리고 다닌게 전혀 아니었지만, 어쨌든 이런 활동들이 취직에 결정적인 도움을 주기도 했다. 하지만 화장품을 향한 나의 관심은 근본적으로 애정이 아닌 '탐구'에 가까웠고, 그래서 뷰티 업계로 진출하는 데 성공했지만 결국엔 그 길을 가지 않았다.

돌이켜보면 화장품을 향한 호기심은 여행에만 영향을 준 게 아니었다. 수많은 뷰티클래스와 런칭쇼를 다니면서 눈여겨 보던 것이 행사를 개최하는 장소와 프로그램이다. 대부분의 PR 행사는 브랜드 이미지에 크나큰 영향을 미치는데다 잡지 지면에도 실리기 때문에 행사 장소와 케이터링(음식) 등의 비주얼에 상당한 공을 들인다. 참가 횟수가 세 자리를 넘기면서 대학생 신분으로는 별로 인연이 없을 법한 청담동의 카페와 레스토랑, 살롱을 방문할 기회가 늘고, 자연히 나름의 비교와 평가도 하게 되었다. 그때 생겨난 요리와 카페, 공간에 대한 관심은 지금까지 이어지고 있다. 음악에 대한 열정과 조합해 보면, 나중엔 본업 외에 '파티 플래너'같은 흥미로운 일로도 이어질 수 있을 듯 하다. 그러고 보면 고교 시절부터 지금까지 크고 작은 행사를 참 많이도 열었던 기억이 난다. 역시 좋아하는 일은 어떻게든 살아가면서 하게 되는 것 같다. 화장품이라는 다소 엉뚱한 사물에서 시작된 이 탐험은 과연 어디서 끝이 날지, 문득 궁금해진다.

반응형

'INSIGHT > 여행' 카테고리의 다른 글

| 확 달라진 나의 인천공항 이용 패턴 - 라운지, 자동출입국, 공항철도 (0) | 2011.03.11 |

|---|---|

| 여행업계의 블로그마케팅에 실망하다 (11) | 2009.07.13 |

| 자유여행 패키지의 자유시간, 얼마나 잘 활용하고 돌아오십니까? (0) | 2009.04.17 |

| '관광' 혹은 '여행', 그 갈림길에 선 우리들 (8) | 2009.02.09 |

| 국내 웹 2.0 여행 사이트는 어떤 곳들이 있을까? (8) | 2009.01.28 |

댓글